“以前沿的科技洞悉人细微的感知需求”。联合工作营从情境出发将人工智能技术融入设计实践,构建面向未来的创新能力。本联合工作营以“智能化媒介与创新设计”为主题,聚焦人工智能在需求洞察与设计表达中的应用,强调以技术驱动创意,通过新型媒介手段重新定义设计问题及其解决路径。

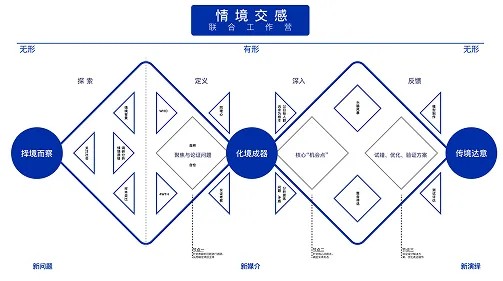

课程要求学生在项目中运用人工智能技术(如多模态生成、机器视觉及算法、智能交互等),对复杂需求进行多维度解析,探索人、技术与场景之间的动态关系。以跨学科合作的形式展现科技赋能艺术的无限可能。课程分为三个模块:择境而察、化境成器、传境达意,引导学生完成从问题识别到技术驱动设计的全流程。

通过本课程的学习,学生将掌握如何在艺术与科技的交互中找到创新的突破口。课程实现从传统设计思维向智能化、未来化设计的转变,为解决复杂社会问题提供具有前瞻性的设计解决方案。

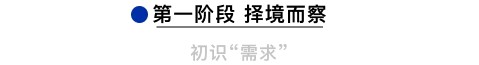

通过小组协作观察和分析自选场景中的痛点,分解问题,快速建立解决思路的逻辑框架,探索人在多种情境中的行为模式与需求链条,最终以可交互形式呈现设计方案。

在化境成器阶段,通过分析场景中多种因素的协同作用,挖掘问题背后的逻辑关系,强调解决方案对场景适配的合理性。学生需结合技术与设计方法,探索场景复杂性与解决路径的创新表达之间的平衡。

核心:在传境达意阶段,通过多样化的表达媒介与硬件媒介手段,将设计逻辑转化为直观、动态的交互形式,强调媒介在传递信息与深化用户体验中的重要作用。学生需结合技术与创意,精准呈现场景中人、物、环境的协同关系及设计解决方案的核心价值。

组长:陈禾

组员:严羽熙、郭小龙、陈欣睿

1.“我们不是在空间中看见,而是通过身体的空间性看见” ——梅洛·庞蒂(Maurice)感知现象学 。

2.通过视听艺术对病房环境的干预,探索感官体验与身体机能之间的共振,揭示疗养作为生命重构与精神唤醒的重要性。

组长:杨心玥

组员:涂露、董月、李司彦

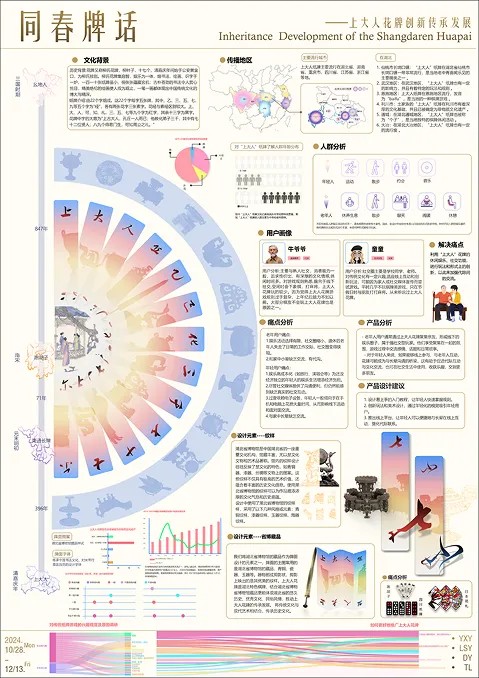

1.通过复兴湖北“上大人”纸牌文化,以创新互动桌游形式连接代际关系,在传统与现代的交汇中展开一场跨越时空的对话。

2.“上大人纸牌”的现代化语境转译,可以看作是对非遗文化的一次符号学与叙事学的重构,通过将传统游戏嵌入现代互动媒介中,重新激活其文化生命力。

3.努力将地方性知识转译为全球化语境的尝试。其核心在于:通过游戏这一深具普世吸引力的互动形式,将传统文化的记忆符号与现代语境的感官体验相融合,探索非遗从地方到全球的文化迁移路径,同时重新定义传统文化在数字化时代的叙事方式与价值表达。

组长:余婧冉

组员:黄朝珍、杨鸿、牛芳菲

1.“我们已经进入了一个‘超越自然’的时代,技术与生态无法分离。”—— 蒂莫西·莫顿(Timothy Morton) 。

2.重构模块化驾驶舱与交通系统,探索未来移动生态的灵活性与可持续性,呈现多种人类出行方式协同演化的前瞻愿景。

组长:张哲轩

组员:姜凯文、黄路、梁未圻

1.亨利·塔基(Henri Tajfel)提出:个体的自我认同是通过他们与特定群体的归属感来建立的。

2.通过塑造车窗中的文化记忆与影像互动,使乘客可以通过共享文化记忆与价值观找到认同感。通过AI技术及多模态数字生成技 术完成整体的交互体验,从而促进群体成员之间的文化认同和精神凝聚。

组长:胡天予

组员:王熙睿、尹晓雅、叶琬桐

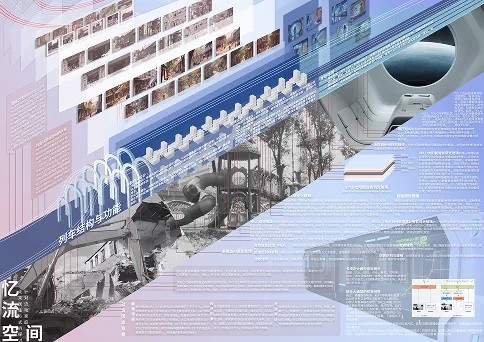

1.以城市旧物的拼接与多感官交互为媒介,激发个体对历史与情感的感知重构,探讨物质遗存如何成为记忆传承与感官启蒙的哲学载体 。

2.通过视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉的综合解构,探索并重新定义了我们与城市的关系。

组长:张由美

组员:郑天怡、张娇颖、张妍

1.在现实生活中,人们很少意识到糖是一个上瘾的物质,我们的艺术装置将聚焦于糖上瘾对人体最直观的外观变化——肥胖,以此作为切入点,深刻揭示糖分对现代人生活的影响。

2.糖作为诱惑的象征,糖与人类的健康和欲望密切相关,它既是快乐的来源,也可能是过度的代价。爱吃甜食的人往往意识不到放纵的危害并且不会有计划的控制糖分的摄入,享乐同时伴随着不可逆的后果。

六个主题通过媒介与空间的交织,深刻探讨了人类在当代社会中的存在困境与情感体验,反映了技术、艺术与哲学如何共同塑造人类的生存与认知状态。从感官的觉醒到文化的复兴,它们揭示了个体与集体之间、传统与现代之间、物质与记忆之间的张力,触及海德格尔的“存在”与“逝去”学说,探索个体在流动性与消逝中的身份重构,呈现出媒介与空间在当代人类文化与哲学思维中的深远影响。

图片 | bw必威西汉姆联官网

文案 | bw必威西汉姆联官网

编辑 | 叶筱雅

审核 | 刘岸雄 李纤纤